|

|

|

Volver

a principal |

Para lograr un visionado más

amplio, pulsar F-11 |

|

| |

|

|

|

|

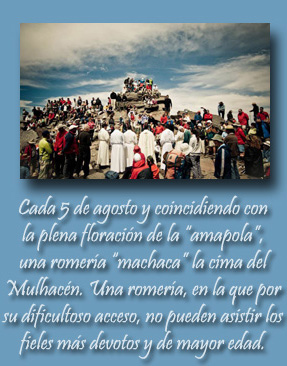

Durante

la época geológica del Pleistoceno, el clima de la tierra

sufrió fuertes oscilaciones térmicas, registrándose varias etapas de enfriamiento

global. Estas etapas dieron origen a la aparición de enormes espesores de

hielo, un hielo que ocupó gran parte de Europa.

Sierra Nevada, ni mucho menos quedó al margen y

junto al hielo que vino del Norte, viajaron también algunas especies

vegetales árticas que decidieron quedarse. Entre ellas una pequeña amapola, vestigio de la última glaciación, que

todavía hoy vegeta en la cima del Mulhacén.

|

| |

|

|

|

MULHACÉN

3.479 metros por encima del nivel del mar, y

aún continúa creciendo centímetro a centímetro.

Esta vasta montaña del sur de Europa, la

mayor altitud de Iberia, prosigue acrecentando su relieve

año tras año.

Es la creación

originada por el continuo choque de dos enormes placas tectónicas, la

europea al norte y

la africana al sur. Mientras, el Mediterráneo actúa cómo mediador.

|

|

|

La historia que

os voy a contar, comenzó hace muchos, muchísimos años. Pero antes de hacerlo, permitidme que me presente: soy una pequeña amapola de

frágil aspecto y color anaranjado, que abrumada por las altas temperaturas

de la Región Mediterránea, se ha subido a vivir a las altas montañas de

Europa. |

|

| |

|

|

|

|

A lo largo de mi

deambular por el planeta tierra, y lo de deambular lo entenderéis más

adelante, he tenido que soportar el hecho de tener varios nombres y además,

de ir cambiándomelos continuamente con el paso de los años.

En un principio,

los que comenzaron a estudiar mis costumbres y modo de

vida, no se

esforzaron demasiado en buscarme un nombre que conectara con mi

personalidad.

Tanto

es así, que como vieron que vivía en los Alpes y Pirineos, me bautizaron con

el nombre de:

Papaver alpinum

y años después

Papaver pyrenaicum,

creo que aunque ambos eran adecuados, no echaron el resto en ponerme

alguno más agraciado. Lo de

Papaver estaba hecho, ya que es un calificativo genérico a todas las demás

amapolas que también se llaman papaver. También he sabido, que en alguna

ocasión me llegaron a llamar:

Papaver suaveolens,

un calificativo que nunca llegué a comprender, pues mis flores ni son

fragantes, ni tienen olor agradable, ni tan siquiera suave.

Tras todos estos

avatares y con el paso de los años, encontraron para mí un calificativo definitivo y

creo que algo más apropiado:

“Papaver lapeyrousianum”.

¿Rimbombante, verdad? Eso al menos me lo pareció a mí, aunque poco

inteligible y complejo de leer, me pareció un nombre con cierta clase y

distinción.

Y ello fue en honor a un naturalista francés del siglo XVII, gran estudioso de la

flora del Pirineo llamado:

Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse.

|

|

| |

|

|

|

Como se ha descrito brevemente con

anterioridad, las placas tectónicas africana y europea, han propiciado y

lo continúan haciendo con el transcurrir de los años, el nacimiento de

Sierra Nevada en general y del Mulhacén, de manera muy particular. |

| |

|

|

|

|

Mientras esto sucedía en las

entrañas del planeta, ¿qué estaba ocurriendo paralelamente en su

superficie? Con el Mar Mediterráneo actuando como barrera natural, el

acercamiento entre los dos continentes, parecía poco menos que imposible.

Pero he aquí, que hace aproximadamente

unos 6 millones de años, este distanciamiento quedó interrumpido al

taponarse lo que hoy conocemos como Estrecho de Gibraltar.

La conexión entre el

Atlántico y el Mediterráneo, quedó obstruida y un puente de tierra se

formó entre Europa y África, produciéndose la desecación parcial del

Mediterráneo. |

| |

|

|

|

|

Obviamente este

hecho originó el intercambio y la invasión de algunos seres vivos, de una y

otra orilla del antiguo mar ahora desecado.

Desde África

llegaron algunas especies de plantas, que los científicos denominaron:

Íberoafricanismos. Especies que se asentaron y aclimataron sin problema

alguno, debido a la similitud del clima de las zonas recientemente

conectadas.

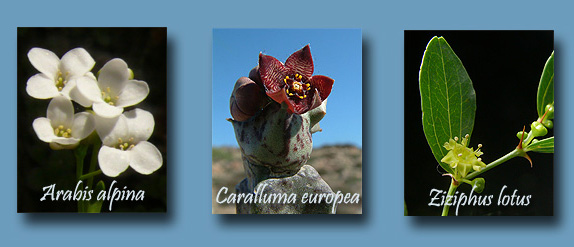

De entre ellas

destacan, por permanecer aún entre nosotros: Ziziphus lotus,

Caralluma europea y el Ciprés de Cartagena. Del mismo modo, el reino

animal también nos deparó la llegada entre otras especies de la Tortuga mora (Testudo graeca) y

el Erizo moruno (Atelerix

algirus).

|

|

| |

|

|

|

|

Tanto los animales

como los vegetales,

que cruzaron por "el mar seco", quedaron asentados y aclimatados en lo que

los botánicos llamaron

provincia Murciano-Almeriense. Como contrapartida a ese

magnífico regalo zoológico y botánico llegado desde el norte de África, Europa cedió

al Sur entre otras, algunas de sus rarezas botánicas, como la minúscula Arabis alpina.

Un millón de

años más adelante y de nuevo, en el Estrecho de Gibraltar, una

catarata de formidables proporciones volvió a llenar con aguas del

Atlántico el desecado y maltrecho Mar Mediterráneo, separando nuevamente a

los seres vivos de una y otra orilla, para que prosperasen y evolucionasen

separadamente. |

|

Una vez

estabilizado el flamante terreno de juego, Europa y África volvieron a

estar separadas por el nuevo Mediterráneo. Cabría preguntarse el origen de

"La Amapola del Mulhacén" y el de otras especies afines que

actualmente la acompañan.

Cuando aparece la "Papaver

lapeyrousianum", lo hacen igualmente un grupo de especies alpinas como: Viola crassiuscula, Erigeron

frigidus, Artemisia granatensis y Saxifraga nevadensis.

Las llamadas especies acompañantes, son endemismos estrictos de Sierra

Nevada; pero sin embargo nuestra amapola, hubo de realizar un largísimo

viaje para llegar hasta esta sierra de Granada. Un viaje, que la trasladó

desde el gélido "Gran Norte de Europa". |

|

|

|

|

|

|

"Papaver lapeyrousianum" se localiza únicamente, en una alta ladera del

Mulhacén, aunque sus ilustres acompañantes lo hagan igualmente en otros

elevados enclaves de la sierra como Veleta, Cerro de Los Machos o el Pico Alcazaba.

Entonces, ¿quién tuvo la osadía de colocar casi en la cumbre, a esta

inconfundible amapola? |

| |

|

|

|

|

|

Hace algo más de millón y medio de años, Sierra Nevada y gran parte de

Europa, se vieron envueltos en un período glaciar que cubrió de hielo enormes

extensiones del viejo continente. Tanto los vegetales cómo algunos animales, se

vieron en la necesidad de emigrar hacia un Sur más cálido o aceptar su

extinción total. Sólo hubo un modo de no aceptar ninguna de las dos premisas

anteriores, refugiarse en algún lugar no excesivamente afectado por la

glaciación y permanecer en él.

Sierra Nevada en general y sus altas

cumbres en particular, fueron el amparo perfecto para un grupo de

plantas condenadas a una más que segura extinción. Durante este período glaciar,

llegaron a esta sierra especies alpinas y boreales que, en las fases

cálidas interglaciares, quedaban aisladas en las cimas más elevadas y

extinguiéndose en las de menor altitud.

Ante la avalancha de especies

llegadas desde el Norte, Sierra Nevada les iba ofreciendo hábitats tan

dispares para adaptarse como diversos tipos de suelos, laderas umbrosas,

barrancos y bordes de arroyos, sin apenas competencia

para ser inmediatamente colonizados. |

| |

|

|

|

|

El aislamiento,

suele implicar primero evolución y luego especiación, siendo fácil de

imaginar que las plantas que vivían a mayor altitud, quedaban

completamente aisladas y separadas del resto de congéneres. Estas

especies,

disponían de libertad suficiente para evolucionar de forma aislada con

respecto al resto. El hábitat de

la "Papaver lapeyrousianum", había quedado fragmentado, potenciando de este modo,

su diversificación como especie. |

| |

|

|

|

|

|

Tanto es así,

que las poblaciones conocidas del Pirineo (provincias de Huesca, Lérida y Gerona),

difieren en tonalidad de pétalos y pilosidad de hojas con las granadinas.

Por ello es fácil pensar que, más

pronto que tarde, veamos diferenciadas taxonómicamente a las poblaciones

del norte y sur de la Península Ibérica.

Para algunos

especialistas en este género, las plantas de Sierra Nevada deberían ser consideradas

cómo una especie distinta a las poblaciones pirenaicas o, cuando menos,

una subespecie independiente.

|

|

|

|

|

La "Amapola del

Mulhacén o Papaver lapeyrousianum", ocupa en Sierra Nevada zonas de gleras y roquedos por encima de los 3.000 m.s.n.m, siendo su situación poco halagüeña,

ya que sólo se conoce una escasa población, junto a otra ya extinta en las inmediaciones del Pico Veleta.

A

esta precariedad de la vida en la alta montaña, dónde apenas si llueve y

cuando lo hace precipita en forma sólida, habríamos de añadirle cierta

incompetencia en el manejo y gestión de zonas de alto valor ecológico,

donde se protege sobremanera otras especies, sin tener en

cuenta las consecuencias de tal sobreprotección. |

| |

|

|

|

|

|

Una

bellísima y amenazada especie, que se encuentra en el auténtico "corredor

de la muerte" |

|

| |

|

|

|

|

La "Amapola del

Mulhacén" no sólo se enfrenta a las consecuencias que pudieran derivarse

de su futura especiación, jugando en el filo de un delicado equilibrio para convertirse en

subespecie o desaparecer totalmente del planeta, sino que habríamos de añadirle

además como retos,

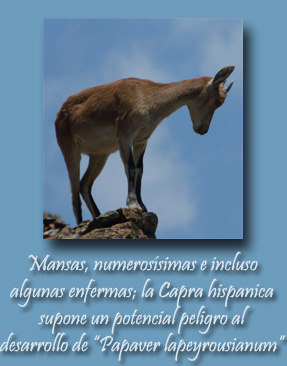

una excesiva

cabaña de caprinos existente en la zona (Capra hispanica pyrenaica),

la influencia de un turismo que comienza a ser masivo y las consecuencias negativas del

irrefrenable cambio climático. Esta

amapola, que ha ido floreciendo

incansablemente año tras año desde la última glaciación;

últimamente tiene un problema... |

| |

|

|

|

|

|

...y

ese problema, somos nosotros.

Introducida como elemento de caza,

la Capra hispanica está excesivamente protegida en

toda la sierra, que más se asemeja a una reserva zoológica, que a un espacio natural acertadamente administrado.

Y quizás lo peor es que con la consabida aparición del

temido cambio climático, algunas de estas plantas están disfrutando de su primera floración,

pero para otras, en cambio, será la última…

… les

aguardan una muerte segura, en una lenta agonía.

Fotografías y textos de:

Antonio Soriano García.

Las fotografías

de "Papaver lapeyrousianum", fueron cedidas amablemente por:

María

del

Carmen Vaca Peña.

|

|

|

|

|

|

Más abajo, no puedes vivir; más arriba, no

tienes dónde

hacerlo. Estás en la cima del Mulhacén...

|

|

|

|

INICIO PÁGINA |

VOLVER A PRINCIPAL |

|